世界正在被算法重塑,人工智能更以澎湃之势催生一个复杂而鲜活的“算法纪元”。然而在技术的光芒之下,潜藏着关于社会变革、伦理边界、法律公正与经济秩序的深刻命题。

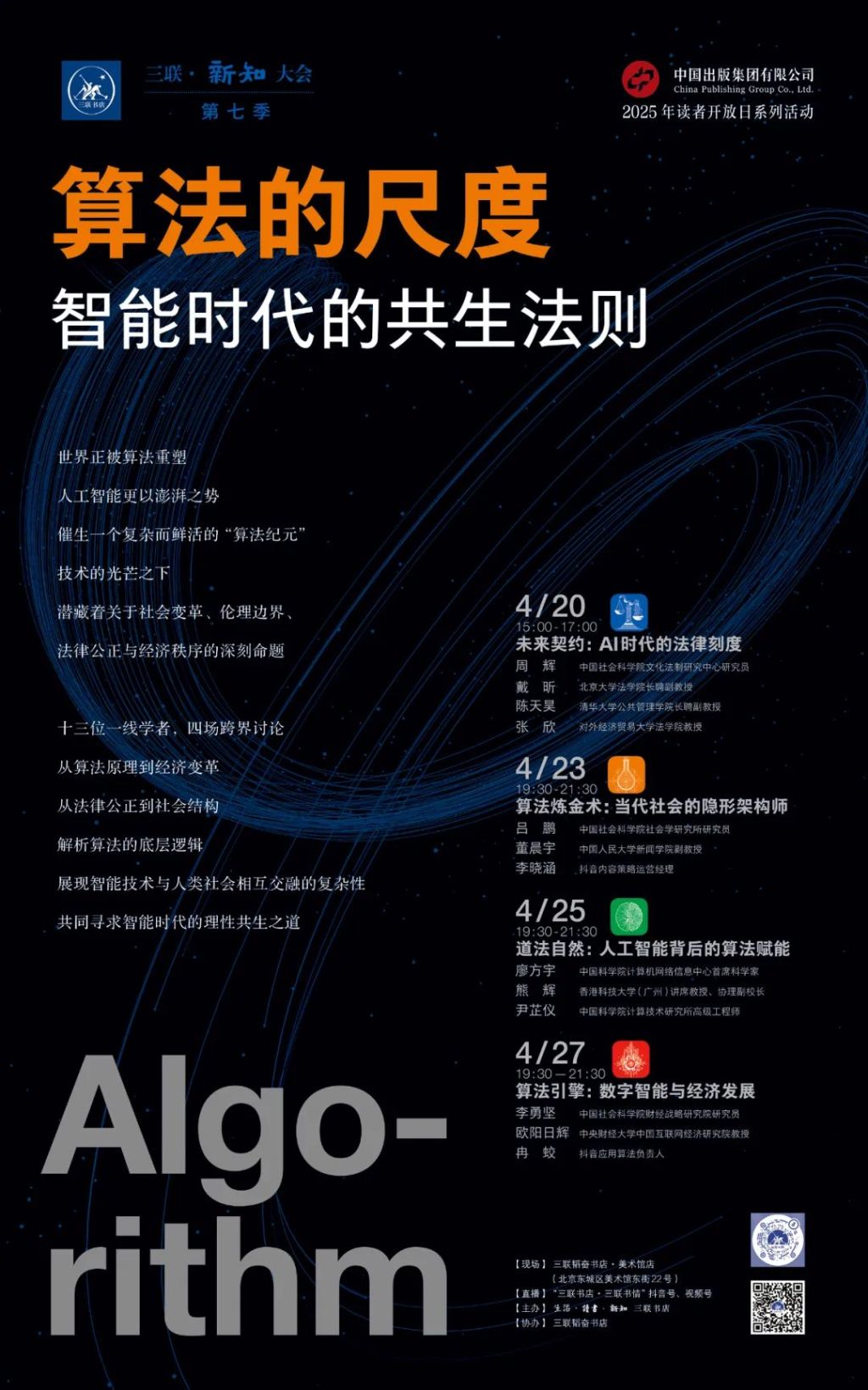

4月20日至27日,三联书店举办第七季“三联·新知大会”,以“算法的尺度:智能时代的共生法则”为主题,带领公众深入理解算法背后的本质及其对社会的多维影响。

始于2018年世界读书日的三联·新知大会,一直致力于推广深度阅读与知识普及。本季新知大会汇聚了计算机技术、应用算法、社会学、法律、经济等领域的十三位顶尖专家,精心组织四场主题论坛,分享前沿研究成果与独到见解。这一主题源自三联书店即将出版的算法系列丛书,该系列将从算法的本质、算法与社会、算法与法律、算法与经济四个维度解读对日常生活的多元影响。

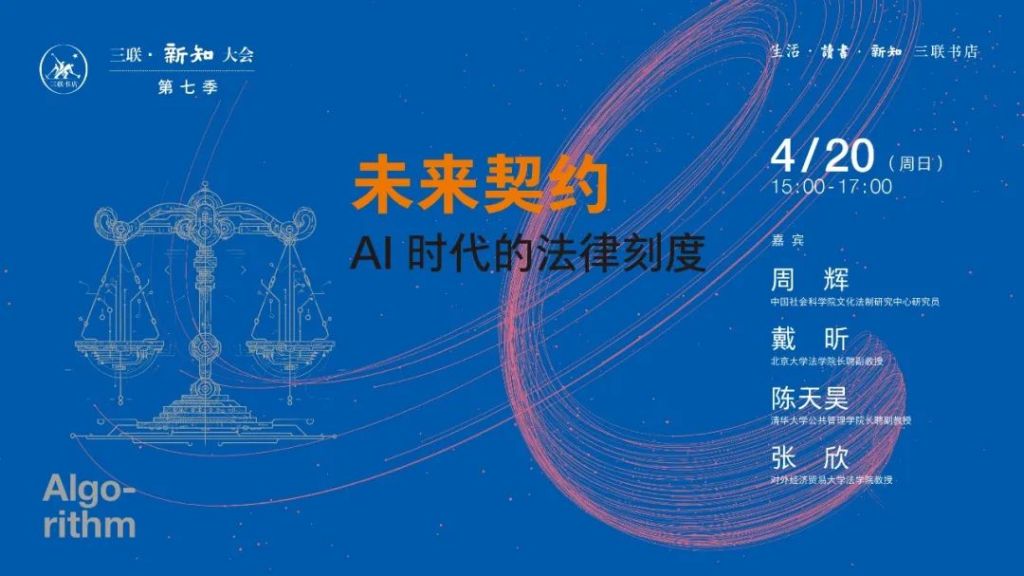

首场论坛题为“未来契约:AI时代的法律刻度”,中国社科院文化法制研究中心研究员周辉、北京大学法学院副教授戴昕、清华大学公共管理学院副教授陈天昊和对外经济贸易大学法学院教授张欣,四位法学专家剖析如何构建一个既能促进创新又能守护人类核心价值的法律框架。

首场论坛现场

在算法决策的时代,法律如何定义边界?当人机交互变得日益复杂时,责任归属该如何界定?从自动驾驶归责到AIGC内容风险,从个人隐私保护到算法公正透明,世人正在面对技术革命带来的法律困境。据相关报告显示,全球已有不少国家和地区发布了AI伦理准则或监管框架。在技术快速发展的背景下,建构合理法律边界既要防止过度监管阻碍创新,又要确保技术发展符合公共利益,对这一平衡的探讨贯穿本季新知大会。

主持人叶彤在论坛开场白时表示:“我们希望通过专业而通俗的对话,帮助公众理性看待技术变革,共同思考未来发展方向,而这也正体现了论坛知识普及的创办初衷。”

“智法共生”

周辉在发言中首先回溯了算法的定义与演变。在他看来,算法是“为计算机解决问题设计的计算方法”,但在AI时代,其复杂性和社会影响远超传统算术工具。“我们可以看一下算法的历史演进,早期如公式计算是为了解决确定性数学问题;到了近代,算法与图灵机、大数据结合,结果从‘确定性’转向‘多样性’,也引发了黑箱问题;在当前的生成式AI时代,算法与数据、算力构成AI三大支柱,如DeepSeek的算法创新,直接影响到了社会资源的配置。”

中国社科院文化法制研究中心研究员周辉

谈及算法的社会连接功能,周辉列出了商业场景和公共治理两个方面:“前者如电商推荐、短视频分发,可以做到精准匹配用户需求,但也可能导致‘信息茧房’;后者应用于优化应急信息传播、交通调度等,但也需警惕如‘大数据杀熟’等算法歧视。”

周辉认为,当前算法引发的四大法律问题突出表现在:“隐私保护,精准服务需收集用户数据,却可能过度侵入隐私,比如大家都感受到了,‘关闭个性化推荐’选项的实际效果往往很有限;资源配置不公,算法可能基于商业目标,而非公平性原则分配资源,例如优惠券规则复杂化导致用户权益受损;‘信息茧房’与认知局限,长期依赖算法推荐会限制用户信息接触,但‘打破茧房’又需要权衡技术成本与社会效益;算法黑箱与透明度,复杂的算法往往如同黑箱,让人难以捉摸其内部逻辑。法律亟须在‘可解释性’与技术创新间找到平衡。”

2021年通过施行的《中华人民共和国个人信息保护法》,首次界定“自动化决策”,要求透明化与用户知情权;2022年国家网信办等四部门联合发布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》正式施行,明确了如生成合成类、个性化推荐类等六类算法类型,要求平台公示基本原理。“平台作为算法治理的关键角色,需平衡技术创新与用户权益保护,应公开算法逻辑、保护数据安全,并承担如过滤违法内容等的‘守门人’责任。”

毋庸置疑,算法是一柄双刃剑——既能提升效率,也可能固化社会偏见,法律则需划定“技术中性”与“责任归属”的边界。其中,平台是治理的关键节点,亟待通过算法透明化、用户参与治理等方式构建起信任度。周辉在发言时强调AI技术迭代迅速,法律也应保持灵活性,避免“一刀切”扼杀创新。“法律规范的出台相应而言总是滞后的,眼下如ChatGPT等带来了版权归属、虚假信息生成等新问题,也要求动态调整法律。对于人工智能AI技术的发展,中国采取的是‘发展与安全并重’的治理思路,在总体国家安全观的引领下,我主张在法制轨道上推动算法安全与创新协同。同时,算法治理也需展开跨国协作,对于数据跨境流动规则,实际上各国的监管差异很大,我们也需探索出本土路径。”

对外经济贸易大学法学院教授张欣

对于算法透明的迷思与制度建构,张欣在发言时对比了人类中如医生、法官的决策,认为算法目前仍缺乏信誉机制和权力制衡,需要通过透明建立信任。“比如,美国部分州使用一款名为Compas的算法来评估犯罪,但这种算法就存在种族歧视,由此也凸显出算法解释权的重要性。反歧视法律体系的不完善是算法歧视的深层原因,不能仅仅归咎平台。在以生成式人工智能为核心的大模型时代,技术的复杂性、商业秘密保护、数据隐私等问题使得透明度更难实现,但仍是治理的基础。”

智能趋势下的AI对齐与治理

如何让AI在司法、医疗等决策中与人类价值观一致?陈天昊在发言时认为,当下的技术趋势体现在小模型本地化部署、多模态交互、大模型与平台深度融合等方面,但治理难点在于对齐的规则要由谁来制定?文化差异本身就会导致价值观的冲突。怎么去缓解大家的悲观,我们可以通过人监督小模型,再由小模型监督大模型来实现——人先用很好的道德规范数据训练出一个小模型,再用小模型监督大模型的日常运作,让大模型始终处于人类可管控的范围内。

清华大学公共管理学院副教授陈天昊

谈及未来法律制定和出台的方向,陈天昊认为个人正在成为数据处理者,“对于平台,我们可以通过很明确的合规义务来进行信息监管,但目前对于个人则很难进行信息监管,未来要划定个人使用AI的行为底线。其次是要明确AI代理(Agent)的法律责任,Agent是我们物理世界和虚拟世界交互的中介。比如你开车,自动驾驶出了事故,这台自动驾驶的车是一个Agent,那么事故的法律责任要谁来承担,如何分配?”

德国社会学家乌尔里希·贝克在1986年出版的成名之作《风险社会:朝向一种新的现代性》中,把“risk society”(风险社会)这一概念带入学术界的中心话语地带。“这本书的第一部分的标题就是‘在文明的火山上’。贝克认为生活在现代社会,就是生活在现代文明的火山口。现代性就是一个巨大的火山,只是我们感觉不到而已,大家都在享受人工智能带来的便利,但我们要明白这底下是不断喷涌的岩浆,随时可能造成火山喷发。怎么能尽可能地去规避风险,我相信这是所有治理学者的义务。”陈天昊说。

北京大学法学院副教授戴昕

谈及AI治理中的价值考量与社会契约,戴昕认为这其实是经典问题的一种延续。“AI并未带来全新的问题,而是放大了隐私、歧视、虚假信息等传统法律议题。算法偏见反映的其实也是社会问题,暴露矛盾反而可能推动解决。当人均成为‘创作者’或‘领导者’后,就需要重构权利与义务的边界。比如,自动驾驶的安全标准应结合技术表现和社会需求,包括人们的风险接受度。在我看来,法律需从‘明确规则’转向‘掌握分寸’,容忍分散化判断以适应技术复杂性和高速迭代。说到底,技术只是工具,治理的关键仍在于回归到人的切实需求与社会的公平正义。”

做大蛋糕,更要实现“甜味均衡分配”

在随后几天举行的“道法自然:人工智能背心后面的算法赋能”、“算法炼金术:当代社会的隐形架构师”、“算法引擎:数字智能与经济发展”三场论坛中,与会专家学者也不乏真知灼见。

本季新知大会共四场论坛

对于怎么看待AI时代人类的竞争力,香港科技大学广州协理副校长熊辉认为当下我们应尽快培养三种能力:以AI工具赋能本职工作的应用能力;机器目前还不擅长的“可意会不可言传”技能,凸显出人类的差异化能力;大力提升提问、思辨和闭环执行的创新能力。对于未成年人尤其要保护他们的好奇心,强化沟通与思辨能力,践行“知行合一”。

算法作为“隐形架构师”,已深度嵌入社会运行,其争议本质是技术与人性的博弈。中国人民大学新闻学院副教授董晨宇在发言中揭示了平台创作者“流量密码”的四大来源:基础流,粉丝基数与黏性,“知识类博主黏性高于娱乐类”;算法流,用户满意度决定推荐权重,“伺候观众而非算法”;事件流,社会情绪与政策导向,“如‘三农’、文旅赛道爆发”;投流,商业购买流量。

“‘信息茧房’的概念其实在学术界已经过时,我们应转而研究算法的透明性。而网红的本质是社会情绪的‘踩点者’,算法并非核心,关键在于捕捉公共情绪。2024年的调研显示,头部创作者更关注社会心理而非算法规则。”董晨宇说。

中国社会科学院财经战略研究院的研究员李勇坚的演讲以通俗生动的语言揭示了算法对经济发展的深层影响。在他看来,算法如同数字经济时代的“隐形基础设施”,通过提升匹配效率(解决市场失灵)、释放隐性供给(激活长尾)、重构生产函数(创新业态)三重机制驱动经济发展,“其真实贡献远超GDP的统计范畴。”

“对就业的影响则需动态看待,这里面涉及替代效应与创造效应间的对比。这方面,2024年诺贝尔经济学奖获得者达龙·阿西莫格鲁是悲观派,在他和西蒙·约翰逊合著的《权力与进步:我们在技术与繁荣上的千年斗争》一书中认为目前AI发展已误入歧途,许多算法的设计是尽可能地取代人类。但我们也应看到‘算法能洗衣服但不会叠衣服’。自动化也存在能力的边界,这造成中等技能岗位最易受冲击。麻省理工学院的大卫·奥托教授则是乐观派,他通过研究1940年至2018年的数据发现,新增岗位数量实际上大于消失岗位,中等技能者可以通过学习进阶为高技能者。”

“历史表明,技术革命终将创造比摧毁更多的工作,但必须配套教育升级与社会保障以缓解转型阵痛。未来的核心命题是如何让算法不仅能做大蛋糕,更要实现‘甜味均衡分配’。”李勇坚说。